En 1774, l'explorateur britannique James Cook, connu pour ses voyages dans l'océan Pacifique, arrive sur les îles et leur donne le nom de « Nouvelle-Calédonie » en raison de la similitude des paysages avec son Écosse natale (Caledonia est le nom latin de l'ancienne Écosse).

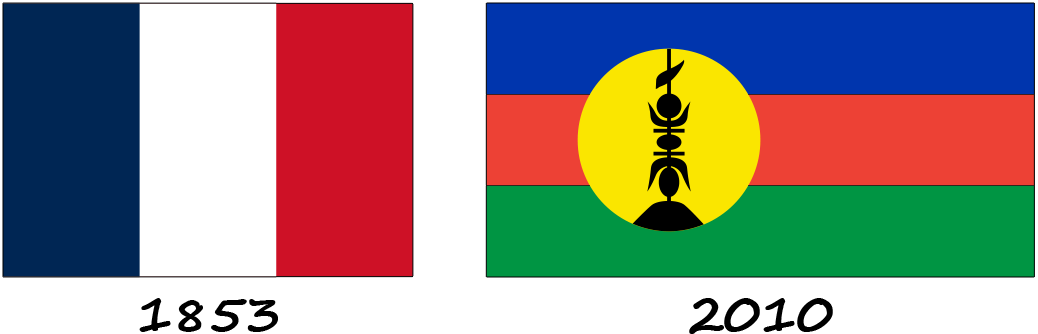

Cependant, au milieu du XIXe siècle, en 1853, les troupes françaises ont officiellement annexé la Nouvelle-Calédonie, la transformant en colonie pénitentiaire pour la détention de criminels et de prisonniers politiques. Cette annexion s'est accompagnée du déplacement massif de la population autochtone et de l'appropriation de ses terres fertiles par les colons. Dès le début du XXe siècle, des tensions sociales sont apparues entre la population autochtone et les colons européens, qui se sont finalement transformées en une lutte pour l'indépendance.

Le peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, s'est soulevé à plusieurs reprises contre l'occupation française. L'un des plus grands soulèvements a eu lieu en 1878, lors d'une tentative d'unification des tribus contre les troupes françaises, qui a été brutalement réprimée ; des milliers de Kanaks sont morts, mais la lutte pour la souveraineté s'est poursuivie.

En 1984, en réponse à des années d'oppression et de privation de droits, le Front de libération nationale des Kanaks et des socialistes (FLNKS) est devenu le chef de file du mouvement indépendantiste. L'un des symboles de ce mouvement est le drapeau bleu-rouge-vert du FLNKS, qui a été brandi pour la première fois lors de manifestations politiques et de protestations.

En 2010, il a été décidé d'utiliser officiellement deux drapeaux : le drapeau tricolore français et le drapeau kanak du FLNKS. Cette décision a cependant suscité de vifs débats. Pour les indépendantistes, le drapeau kanak est devenu un symbole d'espoir et de résistance au colonialisme. Pour d'autres, notamment les immigrés européens, le drapeau tricolore reste un signe de stabilité et de rattachement à la France. Cette décision reflète un clivage dans la société qui a conduit à trois référendums sur l'indépendance en 2018, 2020 et 2021 :

- 2018 : Lors du premier référendum, 56,7 % des électeurs ont décidé de rester dans le giron de la France. Le taux de participation a été élevé, avec plus de 81 % des électeurs, et les résultats ont montré un clivage important : les communautés autochtones ont massivement soutenu l'indépendance, tandis que les personnes d'origine européenne ont préféré rester dans le giron de la France ;

- 2020 : Le second référendum a permis de réduire l'écart : 53,26 % des électeurs ont voté en faveur du maintien dans la France. Le taux de participation est encore plus élevé : 85,6 %. Bien que l'écart se soit réduit, il a mis en évidence les divisions ethniques et régionales de la Nouvelle-Calédonie : les provinces du nord et de l'île sont favorables à l'indépendance, tandis que la région du sud, plus prospère sur le plan économique, s'y oppose ;

- 2021 : Le troisième et dernier référendum, organisé dans des conditions controversées en raison de la pandémie de COVID-19, enregistre une baisse significative du taux de participation (43,90 %). L'écrasante majorité (96,49%) s'est prononcée contre l'indépendance, mais en raison du boycott de la communauté kanak, qui a critiqué la date du vote dans le contexte de la pandémie.

Malgré tous les référendums organisés et les tentatives de déterminer l'avenir de l'archipel, la question de l'indépendance reste ouverte pour de nombreux Kanaks.